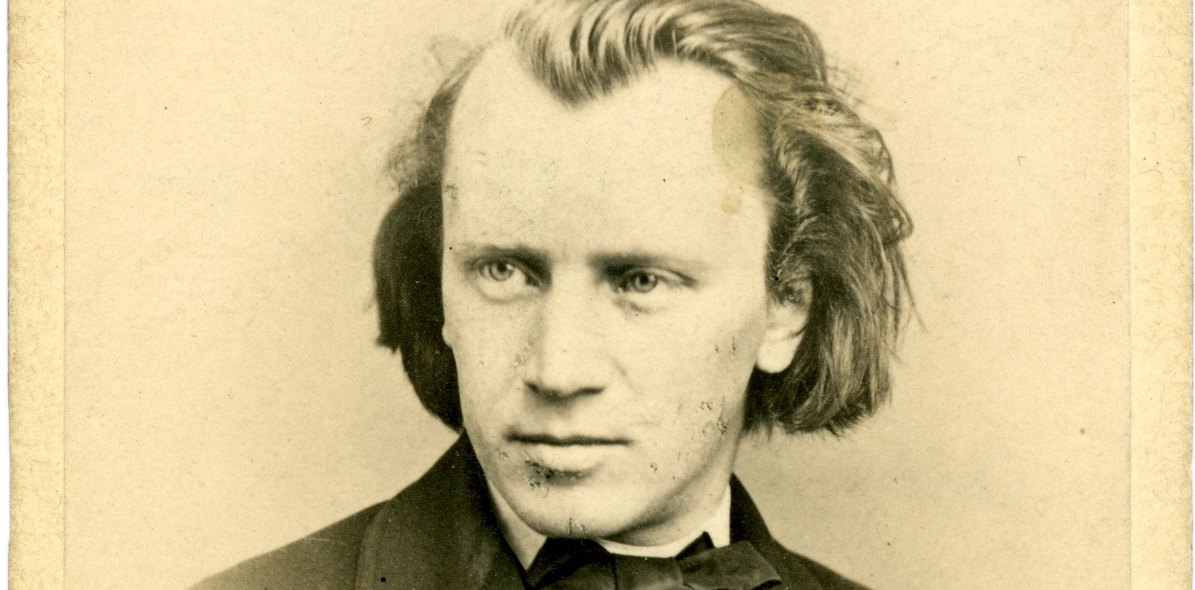

Johannes Brahms: Symphonie N° 1

-

«L’orchestre de tous les possibles» par Isabelle Porto San Martin

Johannes Brahms : Symphonie N° 1 en ut mineur op. 68

La première des quatre symphonies de Brahms n’a rien d’un essai pour le compositeur. Il s’agit d’une oeuvre extrêmement maîtrisée et aboutie qui était en gestation depuis deux décennies et dont certaines partitions non destinées à l’orchestre, comme les sonates pour piano, sont – et ce de l’avis de son amie Clara Schumann – de véritables sonates « pour orchestre ». Cette lente maturation est liée aussi à l’ombre intimidante du monument symphonique beethovénien qu’il faut apprivoiser pour aborder le genre.

Schubert avait déjà, en son temps, posé à son ami Spaun la question fatidique : « J’espère bien faire quelque chose de moi, mais qui peut encore faire quelque chose après Beethoven ? ». Grand admirateur de Schubert, Brahms a sans doute hérité de ce lourd sentiment de responsabilité. L’un de ses partis pris a été de considérer que, puisqu’on ne pouvait – ni ne voulait – ignorer le grand maître, il fallait l’intégrer à l’écriture, le rendre présent à travers elle.

De même que Schumann avait inséré une mélodie de Beethoven extraite du cycle An die ferne Geliebte dans le finale de sa Symphonie N° 2, Brahms emprunte, par exemple, les tonalités d’ut mineur et ut majeur pour ouvrir et fermer sa symphonie, comme Beethoven l’avait fait pour sa Cinquième. On entend aussi régulièrement le rythme caractéristique, trois brèves et une longue, qui l’ouvrait et la structurait. Enfin, les contours du thème principal du finale rappellent ceux de L’Hymne à la joie de la Neuvième Symphonie.

Brahms, là encore, agit en toute conscience, ce qu’il ne manqua pas de rappeler aux critiques qui lui en faisaient part, considérant qu’il fallait être, selon ses termes, un « âne » pour ne pas s’en apercevoir. Ces gestes d’hommage n’enlèvent rien au caractère original de la symphonie. Brahms a conçu une structure comportant deux mouvements beaucoup plus longs, le premier et le dernier, que les mouvements intermédiaires. Le mouvement initial, comme le finale, comporte une introduction lente qui contient en germe tout le matériau que Brahms exploitera au cours du mouvement qui obéit à la forme sonate, exposition-développement-réexposition. Ce matériau, complémentaire, est composé d’une ligne ascendante exposée aux cordes et bâtie sur une cellule très concentrée de trois notes conjointes, et d’une succession d’intervalles. Il ne s’agira pas pour le compositeur de créer un conflit entre ces deux idées mais plutôt de créer une tension. À l’énergie épique et parfois tragique du mouvement, le développement oppose entre autres une texture orchestrale plus relâchée qui laisse subrepticement entrevoir la lumière.

Le mouvement lent reprend la tradition d’une écriture lyrique en laissant la parole à des instruments solistes qui construisent parfois un dialogue des plus expressifs. C’est le cas du hautbois et de la clarinette mais aussi du cor et du violon. C’est au Berlioz langoureux de Roméo et Juliette que l’on pense ici. Le pupitre des cordes est mené jusqu’au registre aigu pour dessiner une ligne qui résonne comme un souvenir d’opéra. Comme souvent, la mélodie brahmsienne se déploie après ce qui s’apparente à des tentatives répétées, comme s’il en coûtait à chaque instrument ou pupitre de s’exprimer. Il s’agit plutôt chez Brahms d’une conception mélodique qui lui est propre et qui a trait à la temporalité du matériau musical.

Après un arpège dans l’aigu et une note tenue du violon solo, le troisième mouvement prolonge et transforme cette subtile poésie avec un thème aux allures champêtres soutenu par des pizzicati qui semblent battre la mesure. Des sonneries de cuivres impriment un caractère solennel à la suite de ce mouvement. L’écriture sophistiquée de l’accompagnement des cordes, et la division des instruments du pupitre des bois, dont Brahms a le secret, contri- buent à l’élaboration de l’univers sonore du compositeur.

Les premiers accords du finale donnent l’impression d’une véri- table explosion orchestrale et

annoncent son envergure titanesque. Un lumineux solo de cor (mélodie de cor des Alpes que Brahms avait notée plusieurs années avant la composition) fait l’effet d’une apparition, effet accentué par le frémissement des cordes. Il conduit à un passage d’écriture chorale confié aux cuivres puis à ce fameux thème si proche du finale de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Tous les éléments sont énoncés pour ensuite être exploités, tronqués, travaillés dans le développement. Brahms utilise l’écriture en imitation pour dynamiser et relancer le discours jusqu’à la triomphante conclusion, rythmée à la manière de Beethoven, par de nombreux accords tutti.

Selon Brahms, sa symphonie n’était « pas particulièrement charmante ». En effet, il serait difficile de le contredire sans trahir ou renoncer à tout ce qui constitue ses immenses qualités. Parmi celles-ci, celle formulée par le célèbre chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler qui écrit à propos de la musique du compositeur, mais aussi de façon plus générale, que l’importance d’une oeuvre d’art ne tient pas tant à la nouveauté de son langage mais à « son degré de nécessité intérieure, d’humanité, de pouvoir expressif ». Autant de critères indéniables pour l’auditeur attentif de cette Première Symphonie de Brahms.

Isabelle Porto San Martin est docteure en musicologie. Elle est diplômée du CNSMDP (esthétique) ainsi que des CNR de Paris (histoire de la musique) et de Metz (piano et musique de chambre). En lien avec sa formation en lettres, ses recherches et publications s’inscrivent dans le domaine des transferts culturels. -

«Symphonische Musik im 19. Jahrhundert» von Klaus Mehner

Die Geschichte der ersten Symphonien von Komponisten ist eine eigene musikgeschichtliche Welt. Das gilt in besonderem Maße für das 19. und zum Teil auch für das 20. Jahrhundert. Die Symphonie als Großform war Anreiz und Herausforderung zugleich. Gerade Beethoven hatte die Maßstäbe dafür ungeheuer hochgeschraubt. Während Schumann noch im Alter von dreißig Jahren seine «Frühlingssymphonie» aus sich herausjubelte, hatte Johannes Brahms große Mühe, diesen Gipfel der Orchestermusik zu erklimmen. Er hatte Erfahrungen im Bereich der Kammermusik mit den unterschiedlichsten Besetzungen gesammelt, hatte zwei liebenswerte Serenaden komponiert und dann die verkappte Symphonie, die zum Ersten Klavierkonzert, zu einer Symphonie mit Klavier geriet. Mit 43 Jahren legte er dann seinen wirklichen symphonischen Erstling vor, ein Werk, das in der Geschichte der

Gattung einen besonderen Platz erhielt. Seine symphonische Dramaturgie ist ganz ohne das Vorbild Beethoven sicher undenkbar, aber der Weg, den Brahms für sein viersätziges Werk wählt, ist doch in hohem Maße selbstständig und originell. Zwar hat man immer wieder quasi von der «10. Symphonie» Beethovens gesprochen, aber Brahms selbst mochte diesen Vergleich überhaupt nicht.Einen deutlicheren Bezugspunkt aber mag es doch geben – den Prozess der Wandlung von der Molltonart des ersten Satzes zum Dur-Schluss der Neunten Symphonie Beethovens und der Ersten von Brahms. Wie der jeweils letzte Satz der beiden Werke noch einmal problemgeladen beginnt, um schließlich in dem einen Fall in dem Freudenhymnus zu enden, im anderen Falle in einem fast liedhaften C-Dur-Thema, mag gewisse Parallelen zulassen. Aber man darf nicht vergessen, dass während Beethoven zum Wort greift und den gefundenen Hymnus nicht wieder aufgibt, bei Brahms im letzten Satz noch erhebliche musikalische Auseinandersetzungen stattfinden, ehe das Ganze zu einem strahlenden Finale kommt.

Erstaunlich ist schon der Beginn der Symphonie: Die Pauke, unterstützt von den Bässen, intoniert, ja hämmert eigentlich über mehrere Takte den Ton C, während das Orchester darüber lebhafte tonartliche Bewegungen vollführt. Für den Hörer ist es fast eine Erlösung, wenn sich die Tonart zum Grundton der Dominante G bewegt. So ein Beginn war zum damaligen Zeitpunkt eine absolute Seltenheit; bis heute nutzen Dirigenten die Gelegenheit, diesen geradezu gigantischen Beginn auszukosten, durch sich steigernde Dynamik, durch geschicktes Ritardando vor dem Tonartwechsel. Schließlich löst sich das Ganze auf in einem raumgreifenden c-moll-Thema. Die Tonartwahl hat gewisse Gemeinsamkeiten mit Beethoven. Brahms wechselt im zweiten Satz nach E-Dur, analog zu Beethovens Klavierkonzert in c-moll. Das hellt die Struktur sofort auf. Ein geradtaktiger dritter Satz steht an Stelle eines Scherzos. Das Finale schließlich erhält ein Gewicht, wie es in der symphonischen Literatur selten ist; es ist ein kompletter Gegenentwurf zu dem dramatischen ersten Satz. Die ersten Takte machen den Eindruck einer Suche nach Lösung, bis schließlich die Hornmelodie und der folgende choralartige Bläsersatz den fulminanten Einsatz des Streicherhymnus vorbereiten, der den Schlusssatz letztendlich bestimmt.

Klaus Mehner ist Musikwissenschaftler und lehrte von 1993 bis 2004 als Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Leipzig.